A CIDADE DA BEIRA em MOÇAMBIQUE, faz hoje 115 anos! Era o Posto de Aruângua. Foi-lhe dado foral em 1907 por D. Luis Filipe, Principe da Beira, filho de D.Carlos e de D.Amélia, quando ali esteve em visita oficial.

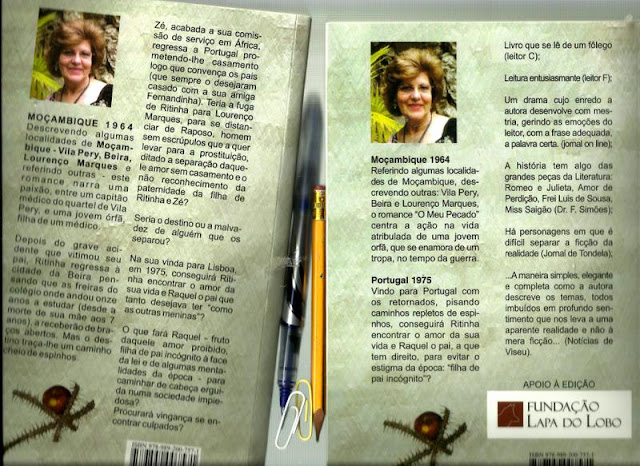

Para comemorar esta data, publico algumas páginas do romance O MEU PECADO, de minha autoria, que dei à luz em 2007 e fiz a 2ª.edição em 2011, romance passado essencialmente na Beira, embora também em Vila Pery e vem continuar em Lisboa, Cascais, Sintra, Carregal do Sal, com a protagonista principal e sua filha vindas com os retornados em 1975. Ritinha espera encontrar o amor da sua vida e Raquel o pai a que tem direito como todas as crianças. Será que os seus desejos lhes são satisfeitos? Encomende o romance através do Messenger da página da autora.

"Foi num dia cheio de nuvens negras, tinha a sensação de que o céu me iria cair na cabeça. Estava a cumprir o meu serviço militar em Lisboa, quando fui chamado à secretaria do Quartel onde me foi dada a notícia. Eu não queria acreditar que, do meu batalhão, seria o único a ir acabar em Moçambique o tempo de tropa que me faltava.

Devia haver um engano, era outro José qualquer, de outro qualquer batalhão, embora também não achasse justo que outro colega meu pudesse estar metido naquela confusão. Faltava tão pouco tempo para acabarmos o nosso tempo de tropa!

- Mas... Meu Comandante deve haver um engano, eu...

- Lamento, capitão, se não ficou satisfeito por ter sido escolhido para acabar o seu tempo de tropa em Moçambique. Ou por outra, não lamento, é uma honra, um militar ser escolhido.

E se a medicina é um sacerdócio, segundo vocês dizem na Faculdade de Medicina, ou - era, era, noutros tempos, talvez no tempo do João Semana - o capitão vai cumprir o seu sacerdócio. Não ignora a falta de médicos que há em Moçambique nos quadros militares. E não há qualquer engano, é mesmo o seu nome: José Eduardo Telles do Amaral Felgueiras da Silva.

Pareceu-me que o Comandante tinha um ar sarcástico ao pronunciar o meu nome.

Sempre me fez confusão que, sendo os meus pais tão orgulhosos da sua descendência aristocrática, me tenham chamado José. Um nome tão banal!

Desde pequenino, ouvi dizer que tinha sido uma promessa a S. José quando a minha Mãe, já em adiantado estado de gravidez, rebolou pelas escadas das traseiras do Solar dos nossos antepassados e gritou: “ Valha-me S. José! “.

Nasci no dia seguinte, são e escorreito, gordinho que nem um texugo, imenso cabelo preto e a gritar que nem um capado. E a parteira, eufórica anunciou: “Senhora D. Maria Teresa, aqui tem o seu José”.

- Capitão, o que se passa? Sente-se mal? Ficou… ficou estranho. Tenho estado a falar consigo e parece estar absorto.

- Desculpe, peço desculpa, meu Comandante.

- Mas, Capitão, como estive a dizer-lhe, com este nome não há outro oficial neste Quartel. Portanto, é o Capitão que vai seguir para Moçambique. E está cheio de sorte, tem três dias de folga para ir à terra despedir-se da família. Apresente-se no dia vinte e sete, às três e meia da tarde, na Secretaria, para receber a guia de marcha.

Não faltaram os ternurentos conselhos de minha Mãe nem as recomendações e imposições do meu pai.

- Tudo há de arranjar-se, filho, não irás lá ficar por muito tempo. Eu vou dar aí umas voltas, em breve regressarás, acredita. E não te esqueças, a Fernandinha fica à tua espera.

- Papá, por favor, não me venha outra vez com essa: Não namoro com a Fernandinha; sei que é boa rapariga, mas nunca pensei nela para casar. Conhecemo-nos desde crianças e só poderemos ser bons amigos toda a vida.

Ouvi a sua voz autoritária, de quem quer impor a sua vontade:

- Não digas parvoíces dessas, meu rapaz. A Fernandinha é a única rapariga que te convém: boa rapariga, rica, filha dum notário e filha... única. A Quinta da Laje é só para ela à morte do pai. E ela bem precisa dum amparo. Desde que lhe morreu a mãe, - boa senhora, a D. Ermelinda, que Deus a tenha! Passa o tempo entre os estudos que está a finalizar na Universidade de Coimbra e a Igreja, dando catequese, fazendo obras de caridade. Boa menina, Zé, boa menina!

- Ó papá, mas não namoramos nem esperamos…

- Eu sei, filho, que não namoram ainda, mas conhecem-se há muitos anos; o pai também dá a entender que não quer outro marido para a filha. E quem é que ele poderia querer? Também és filho único, és médico, estás a acabar a tropa. A tua ida para África é que não estava nos nossos planos. Bem, mas vai com Deus e podes ficar com a esperança dum regresso breve.

- Deus o ouça, papá, porque a poucos meses de acabar a tropa, ser mobilizado para África não tem graça nenhuma.

Esperava tudo menos ser colocado numa terriola de nome Vila Pery, perto da fronteira com a Rodésia, a duzentos quilómetros da segunda cidade de Moçambique, a Beira, onde o avião aterrou.

Disseram-me os meus superiores, em Lisboa, que Vila Pery era considerado um ponto estratégico contra os terroristas que se infiltravam principalmente vindos da Rodésia. E eu era lá preciso para apoio às emergências no Posto Médico do Quartel.

Eu que tinha decidido gozar todos os momentos livres que tivesse, numa pequena vilória, não teria com certeza muito com que me divertir e, por isso, a minha decepção por ter sido colocado numa vila africana, que, possivelmente teria um enorme atraso em relação às vilas de Portugal. Talvez… talvez não tivesse muito mais que palhotas e macacos a saltarem nas árvores.

Quando me encontrei, no aeroporto de Lisboa, com dois colegas que pertenciam a outras unidades, soube que um tinha sido colocado em Espungabera e outro em Vila Gouveia. Quase ao mesmo tempo, lamentámos não termos ficado num dos Quarteis da Beira. Sempre era uma cidade onde haveria, por certo, alguns divertimentos.

No quartel da Beira situado no bairro de Matacuane, a que tivemos de nos dirigir, depois das burocracias normais nestes casos, foi com enorme alegria que recebemos a notícia de que tínhamos três dias para conhecermos a cidade e só depois receberíamos guia de marcha para seguir cada um para o seu destino. Os colegas do Quartel de Matacuane deram-nos pontos de referência e o que não deveríamos deixar de visitar.

Uma das coisas que o sargento mais nos recomendou, foi não deixarmos de andar de barco rabelo ou de gôndola no Chiveve, que atravessava toda a cidade da Beira.

- De gôndola? De gôndola como em Veneza? – Perguntou um dos meus colegas, pouco convencido.

- Aqui há um rio onde se pode passear de barquinho rabelo como no Douro? – Acrescentou o outro.

- Quando o avião sobrevoou a cidade, não vimos nenhum rio. Isso não é brincadeira, meu sargento? – Atalhei.

Passou a ordenança e o colega da Beira fez-lhe a pergunta: Ó 41, o Chiveve não atravessa a cidade da Beira, e não é mais largo entre a ponte do Maquinino e a Ponte Metálica?

- Sim, meu sargento, passa em frente à Rua Principal do Maquinino, onde está o Quartel de Infantaria, o Hotel Moçambique e não muito longe a Piscina do Ferroviário.

- E na outra margem é a baixa da cidade: O Chiveve passa em frente ao cinema Novocine, próximo do Emporium, não muito distante do Monumento ao Caldas Xavier. Ao longo da Avenida que passa em frente ao Tribunal, é ou não é, 41?

- É sim, meu sargento.

E o 41 deu uns ligeiros “bons dias” com um sorriso, fez continência e continuou a sua marcha.

- Ó meu sargento, quando fomos aqui colocados, tivemos que estudar para termos um conhecimento geral de Moçambique e, na viagem de avião estivemos a pôr em comum os nossos conhecimentos, mas nenhum de nós mencionou que a Beira era atravessada por esse famoso rio Chiveve – disse o capitão Inácio como que a pedir desculpa por desconhecer uma coisa tão importante.

- Isso é o que se chama vir com a lição estudada. Então o que sabem mais sobre Moçambique?

- Bom, apenas tivemos que rever os conhecimentos que tínhamos desde a Escola Primária. Todos sabíamos que a influência portuguesa em Moçambique começou em 1498 quando Vasco da Gama por aqui passou e, em 1505, começou a colonização – enunciou o Miguel.

- As fronteiras de Moçambique foram estabelecidas em 1891 entre Portugal e a Grã-Bretanha, ficando esta na altura a controlar as colónias vizinhas: Suazilândia, Zaire, Malawi, Rodésia, África do Sul. Mas deram-se algumas independências entretanto...

E o Inácio não pôde continuar porque o Miguel também quis mostrar os seus conhecimentos:

- A Bélgica também já entregou o Congo e isto de colónias em África... Agora começaram aqui as guerrilhas com vista à independência, mas a disputa por África já estava a planear-se a partir da Segunda Guerra Mundial.

- Portugal só a partir de 1950 é que começou em força a investir na economia para o desenvolvimento de Moçambique e parece que muito tem sido feito, estradas, aeroportos, fábricas de cimento, de lusalite, de açúcar, de cabos eléctricos, de óleos, de sabão, de tintas, até cigarros aqui se fabricam. – Interpôs o Inácio.

- Moçambique tem enorme potencial, além de poder exportar coco, algodão, açúcar, castanha de caju, sisal, chá, tabaco, muita fruta, principalmente bananas, ananases, mangas, citrinos, tem também muita madeira de rara qualidade para exportar – voltou a dizer o Miguel.

- Há um factor muito importante que é a sua localização; Moçambique tem planaltos e boa terra de cultivo, mas tem um litoral de Norte a Sul. E dos vizinhos quem tem portos de mar? Só a África do Sul – acrescentei eu.

- Vê-se que acabaram de estudar a lição, têm tudo na ponta da língua! – Disse o colega da Beira.

- Fez-se o possível, acho que, quando se vai para algum lugar, devemos saber dele o máximo, para tirarmos o maior proveito – respondi-lhe.

- Do que li, percebi que a via-férrea é só de Lourenço Marques para a África do Sul e da Beira para a Rodésia. No Norte não há ligações aos países vizinhos, pois não? – Perguntou o colega de Aveiro.

- Mas estão projetadas. Vai começar a construção de uma no Norte a partir de Nacala até ao Malawi e preveem que fique pronta dentro de cinco a seis anos. O porto de Nacala tem estado a ser modernizado – respondeu o sargento.

-O caminho-de-ferro ajuda muito no turismo. Moçambique tem um clima tropical, águas quentes do Índico, boas praias, boa pesca, tanto para desporto como para alimentação – acrescentou o Miguel.

- Esqueceram-se do turismo de caça, a selva rica de elefantes, leões, leopardos, gazelas, búfalos, gondongas e muitos outros animais, em parques naturais, bons e famosos. Já devem ter ouvido falar no Parque da Gorongoza que é aqui perto, aqui perto é como quem diz! E a Reserva de Caça de... – Mas antes de terminar a frase, já o Miguel me estava a interromper. Nenhum de nós queria que o sargento pensasse que, pelo facto de virmos de Portugal, éramos pouco conhecedores da realidade moçambicana:

- Dizem as más-línguas que para os lados onde fomos colocados, ali perto de Vila Manica, há ouro, mas que é um assunto que os políticos querem manter em segredo. Se é, não sei, é um “puzzle” que não nos cabe resolver, os políticos que o resolvam.

- Há outros minerais em pequena escala, mas sabemos que há carvão em abundância na área de Tete, e… Mas fui interrompido pelo sargento:

- Com todos os vossos estudos sobre Moçambique esqueceram-se do principal e andaram lá perto. Ainda agora falaram na Província de Tete. Andaram lá pertinho mesmo, faltou um passinho para chegarem lá. Iam molhando os pés no rio Zambeze!

- Ah, a Barragem de Cabora Bassa que está planeada – dissemos os três ao mesmo tempo.

- É uma obra grandiosa – atalhei. Aquilo vai ali ter uma das maiores possibilidades hidroelétricas do Mundo, vai abastecer não só Moçambique como a Rodésia, o Malawi, a Zâmbia, a África do Sul, mas ainda vai levar muitos anos até acabar de construir. Dizem que esperam que seja entre 1972 e 1974, ainda faltam oito a dez anos, malta.- Vai ser uma obra de vulto, vai. E a propósito de vulto, sabem que vi ao longe um vulto, um vulto feminino, de fato de banho, na praia, à nossa espera? – Acrescentou a rir o Miguel, sempre brincalhão.

- Então corram, corram, porque daqui até à praia ainda é uma estirada e, se só há uma garota para os três, vamos ver quem corre mais depressa para a agarrar – disse o sargento na brincadeira.

Desatámos a rir e fomos andando. Não tinha passado de brincadeira do Miguel para não ficarmos ali o dia todo em conversa com o sargento. Já tínhamos decidido não ir à praia, ficaria para outro dia, nem sequer tínhamos connosco o fato de banho.

Apanhámos no quartel de Matacuane um carro militar que ia para a Manga, que nos levou até ao Esturro. Dali era um pulinho até à cidade.

- É sempre em frente! – Disse-nos o motorista. Como se não houvesse curvas! Mas ali até não havia! Cheios de entusiasmo, não queríamos passar sem andar de barco no famoso rio Chiveve.

- Eu vou andar de gôndola – disse o Inácio.

- Eu prefiro o rabelo – disse o Miguel.

- De rabelo, já andei no Porto, é preferível andar de gôndola, porque é a primeira vez. Não sei se um dia irei a Veneza – acrescentei. Mas, para ser franco, acho que não nos devemos separar, um por todos e todos por um.

- Ó pá, vocês têm razão, eu posso andar de rabelo e ver as seis pontes no Douro, entre o Porto e Gaia, quando voltar para Portugal – rematou o Miguel.

Perguntámos onde era o lugar para se passear nas gôndolas no rio Chiveve, mas o rapaz africano que passava, ouvindo música num pequeno rádio, ficou muito atrapalhado, dizendo-nos: “Chiveve é ali perto, mezungo.”

- Mas onde é o cais das gôndolas?

- O cais, “xi patrrrão é maningue longe, tem maningue guindaste, barco grrrandes, és perto dos alfândega e da estação dos-caminho-de-fero, patrrrão.”

Olhámos uns para os outros, agradecemos e continuámos a andar, convencidos que o rapaz também seria novo na cidade.

Ao chegarmos aos Bombeiros, fizemos a pergunta sagrada:

- Bom dia. Onde é o cais de embarque para as gôndolas, amigo?

- Ah, tropas acabadinhos de chegar! Vê-se logo. Então vocês querem ir para Gondola, (Gondóla), é como se tivesse um acento no segundo o, não se diz gôndola. Onde é que estacionaram o carro, está virado “prá” cidade ou “prá” Manga?

-Não temos carro nenhum – respondeu o Inácio, mal humorado.

- Desculpe, amigo – disse eu, tentando evitar algum mau estar - não percebeu a nossa pergunta. Queremos ir para o cais de embarque, para...

Sem me deixar acabar a frase, entusiasmado por estar a ser útil à rapaziada, - ainda há gente amável, pensei com os meus botões-, respondeu de pronto:

- Mas, para Gondóla não podem ir de barco, só de comboio, amigos. Quem vos indicou não quis referir-se ao cais, deu apenas a referência porque o cais é depois da estação onde têm de apanhar o comboio. Entusiasmado continuou: - Vocês seguem por esta rua do Maquinino, aqui em frente, vão lá direitinhos. Ainda é longito, será melhor apanharem um “maximbombo” nesta paragem, passam pela baixa da cidade e antes da ponte metálica veem logo em frente o Moulin Rouge, clube noturno com o formato de um moinho de vento, pintado a vermelho.

- Moulin Rouge como o de Paris? – Perguntou incrédulo o Miguel.

Mas o bombeiro não deu pela pergunta e prosseguiu:

- O “maximbombo” dá a volta à rotunda, passa pela Alfândega, aí tocam a campainha para descerem na paragem seguinte. Em frente, fica a Estação dos Caminhos-de-Ferro. Apreciem bem, rapazes. Podem estar certos que nunca viram estação mais bonita. Um edifício com uns poucos de andares, com azulejos na fachada. Uma arquitectura linda, linda!

Saímos sem agradecer, irritados por termos sido gozados pelo sargento do Quartel. Mas o bombeiro parece não ter dado pela nossa irritação. Simpático, como viemos a perceber que eram todos os Beirenses, veio à porta para nos dizer:

- Ó rapazes, a estas horas não há comboio para Gôndola, só logo à noite. O melhor é vocês aproveitarem para dar uma volta por esta linda cidade, irem a uma pastelaria e comerem qualquer coisa, na Pastelaria Riviera, no Capri, no Scala, ou numa das cervejarias que forem encontrando pelo caminho; e à tarde irem ver uma matinée ao Novocine, ali em frente ao Chiveve.

- Pois, era mesmo isso que nós queríamos, o Chiveve – dissemos ao mesmo tempo com excitação. O rapaz ficou um pouco admirado do tom da nossa voz tão exaltada, e levou-me a pensar que na verdade já não éramos crianças à frente de um brinquedo novo. Ele, paciente e educado, foi dizendo:

- O Chiveve atravessa a cidade praticamente de uma ponta à outra. Vejam-no aqui mesmo ao lado, passa por baixo daquela ponte, - disse apontando para uma ponte de betão a uns cinquenta metros de distância.

Durante todo o dia, por mais que andássemos, encontrávamos sempre o Chiveve. Era formado por águas do mar, que entravam, por um lado, nas Palmeiras perto do Colégio dos Maristas, e pelo outro, debaixo da Ponte Metálica, perto do cais. Assim se formava um canal de águas estagnadas, aumentando consoante a subida e descida das marés. Este canal atravessava a cidade, formando lodo nas suas margens nuns sítios mais largas, noutras mais estreitas, como as margens de qualquer rio.

O Chiveve, a que os Beirense pomposamente chamavam rio, de águas lodosas impróprias para consumo, que cheirava mal e provocava mosquitos, esse Chiveve, continua, por certo, no coração de todos os que passaram por aquela bela cidade e só quem souber entender palavras como nostalgia e saudade, compreenderá o que sentem todos os que passaram por aquelas terras longínquas.

O Chiveve, serpenteando por entre choupos mais ou menos frondosos, passava perto do campo de futebol do Sporting nas Palmeiras e, parecendo ser simpatizante do clube leonino, ia abraçar o campo de basquetebol na Ponta Gêa depois do Paço Episcopal. Espreitava, pelo meio dos choupais a bela Catedral da Beira, observava as tacadas dos jogadores de golfe durante todo o trajecto que estes faziam e, às vezes, malandro, gostava de lhes pregar uma partida alagando-lhes o campo de golfe, sem se preocupar com o que eles sofriam por não poderem jogar. Saudava na margem direita, o Estádio do Sport Lisboa e Beira e, à esquerda o prédio dos Sindicados, na Rua Correia de Brito, frente ao Diário de Moçambique e ao Campo de Basquetebol do Desportivo.

Parecia que o Chiveve desejava agradar a toda a gente. Tendo passado perto da Catedral da Beira, não poderia deixar de passar próximo da Igreja Ortodoxa Grega. Se o Bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, (*) sempre incentivara a boa convivência entre os cristãos, (essa convivência não era apanágio da Beira, mas de todo o Moçambique) - os seus residentes de todas as cores e etnias conviviam, não só pacificamente mas amistosamente. Também o Chiveve não poderia passar apenas perto da Catedral católica, mas também passava não muito longe da Mesquita muçulmana e da Sede da Associação Chinesa.

Foi ali para os lados do Hotel Embaixador, precisamente ao lado da Casa dos Bicos onde estavam o C. I. T. (Centro de Informação e Turismo) e a Junta de Comércio Externo, (*) que o Inácio imaginou um Chiveve diferente dando ao seu irmão que residia em Portugal Continental a onze mil quilómetros de distância, a hipotética oportunidade de ter feito uns planos que estavam na mente e no coração de milhares de Beirenses: o Chiveve que possivelmente todos os que passaram pela Beira sempre idealizaram.

- Ó pá tenho um irmão gémeo no 1º.Ano de arquitetura. Arrojado, fantasista, sonhador.

- Como tu? Então são gémeos verdadeiros! Acrescentei.

- O teu irmão gémeo! Mas não eras tu Inácio, que não entraste em arquitetura por uma unha negra, pá? – Perguntou o Miguel gozando-o.

- Sem se preocupar com as nossas brincadeiras, continuou:

- Deixem-me dizer-vos o que ele faria, malta:

Do lado direito e esquerdo do Chiveve, os pântanos de matope seriam alargados, estreitando apenas na ponte de madeira que liga ao bairro do Maquinino, alteava-a em arco, para que por baixo pudessem passar os graciosos veleiros em dias de vento, a fazer concorrência ao Clube Náutico no Macúti. Essas margens seriam alargadas até à Ponte Metálica, fazendo ali um porto de abrigo de todos os barcos de recreio. Toda esta zona seria verdejante, com parques arborizados e com bancos para acolher pares de namorados, ao entardecer.

- Ah! Um parque especial, só para namorados e com hora marcada para o entardecer… para não se queimarem – troçou o Miguel.

- Ó… ó malta, durante o dia, passariam por ali outras pessoas, consoante as suas disponibilidades, mas decerto que se encontrariam jovens empregadas pretas que, conversando, iriam deitando o olho às brincadeiras das crianças que lhes são confiadas, homessa! E mais: deste parque fácil será avistarem-se, a entrar no cais, os grandes navios de carga e os belíssimos paquetes de passageiros. Quantas viagens de sonho!

- Agora vais viajar! E o teu irmão pá, também vai viajar contigo, não acaba os planos?Assim também não recebe, não se lhe paga, malta. Interrompeu o Miguel na brincadeira.

- Ó pá, caramba, deixem-me acabar. Ah, se ele aqui estivesse, transformava este braço de mar numa Veneza moderna! Não com gôndolas nem rabelos, mas com barquinhos a remos, barcos à vela em dias de vento, pirogas, barquinhos a pedais de cores garridas, onde as gentes desta terra maravilhosa viriam fazer desporto, divertindo-se. E seria um chamariz para os turistas.

- Como é que se descia para os barquinhos, se as margens têm tanto matope?

- Realmente, vocês vieram de óculos escuros. Então não veem que se usaram dragas para se desassorear a entrada do porto da Beira, deixando assim os paquetes de ter de esperar pela maré alta para a sua entrada ou saída? A areia foi mais do que suficiente para se nivelar todo o terreno do parque. De lá saiu toda a areia para esta grandiosa obra, incluindo a que vocês veem nas margens do Chiveve para as pessoas se estirarem no chão ao sol, ou nas espreguiçadeiras por baixo das árvores ou dos sombreiros coloridos.

- Mas, Inácio, nas margens de terrenos pantanosos não se pode fazer ancoradouro para os barquinhos!

- Vocês não têm mesmo imaginação nenhuma, rapazes. Não conseguem ver que foram feitos muros de pedra, para escorar as bordas deste lindo e comprido lago? Podia lá fazer-se uma obra tão gigantesca sem que se fizessem sítios para amarrar as âncoras! Fundeadouro é o que não falta!

- O teu irmão que, por telepatia, fez este trabalho extraordinária está com sorte, porque os choupos já não precisam de ser plantados, estão suficientemente grandes para dar colorido ao lago e fazer sombra necessária nos dias de canícula, respondi associando-me ao sonho do Inácio.

- Reparem nas gaivotas a sobrevoar o lago e os cisnes branquinhos a nadar debaixo daquela ponte de madeira, ao lado da olímpica piscina do Ferroviário que já existia e o meu irmão enquadrou na paisagem. Não me contive que não metesse a minha colherada para completar as ideias do meu colega sonhador:

- Moderníssimos são os balneários na parte do lago que tem a piscina dos adultos e das crianças. E o teu irmão teve muito bom gosto ao mandar pintar os baloiços para a pequenada de cores bem garridas. Hei-de aqui passar muitos domingos com os meus catraios, vão adorar. O Miguel não se fez rogado para completar:

- Mas o teu irmão ao idealizar este Chiveve tão belo foi ao pormenor, pá. Aqui nem sequer faltam fontanários a jorrar água. E como estou com sede, vou beber um gole. Quem quer vir comigo?

- Vamos todos. Porque esta água faz milagres. Dizem que, quem dela bebe, fica encantado com a Beira para sempre. E eu quero ficar enfeitiçado, porque a Beira vale esse estado de espírito, malta.

Entre Beirenses e Laurentinos, havia uma rivalidade tão grande, ou maior, que entre o Porto e Lisboa. Os que viviam na capital e eram transferidos para a Beira não poderiam beber água das torneiras, que diziam ser do Chiveve, para não ficarem encantados e poderem regressar a Lourenço Marques. Por isso, quando chegavam à Beira, começavam por pedir uma cerveja “laurentina” para acompanhar os deliciosos pratinhos de salgados que as cervejarias beirenses serviam gratuitamente: tremoços, amendoins, pão, feijoada, coentrada de orelheira, camarão pequeno, amêijoa refogada em bom azeite com cebola, tomate, chouriço e piri-piri. Ficava-se almoçado. Era assim que as gentes bairristas da Beira recebiam os forasteiros. Eram horas de almoçar, e ao passarmos perto das esplanadas, aqueles aperitivos cheiravam tão bem. Sentámo-nos numa. Em vez de cerveja “Laurentina”, pedimos cerveja “Manica” da fábrica de cerveja da Beira, que se situava na Manga. A amêijoa fresquinha tinha sido acabada de apanhar na praia em frente à Praça da Índia. Os camarões, acabados de cozer, tinham sido pescados na praia dos Pinheiros e comprados no bazar do Maquinino, como nos informou o rapaz que nos serviu. Estava tudo uma delícia!

- Se é feio espreguiçar, desculpem - disse o Inácio - mas depois duma almoçarada destas, a malta até fica mole.

- Ó Inácio ficou mole porque bebeste duas “Manicas”. Porque não fizeste como nós que bebemos só uma?

- Eh pá, uma foi à saúde do meu irmão, dos projetos maravilhosos que fez para o Chiveve, para esta linda cidade.

- E ainda há muito para ver, são horas de irmos andando, malta – acrescentei, levantando-me.

As águas do Chiveve não poderiam encantar ninguém. Mas que a Beira tinha uma magia especial, disso ninguém podia duvidar. Possivelmente esse encanto já teria vindo do tempo em que não era uma cidade, mas o Posto de Aruângua. Foi D. Luís Filipe, Príncipe da Beira, filho primogénito do Rei D. Carlos e da Rainha Dona Amélia, que lhe concedeu o foro de cidade em 1907, quando visitou África acompanhado do Ministro da Marinha, Aires de Ornellas. A Beira comemora o dia de elevação a cidade a 20 de Agosto.

Na Beira, por onde passeámos, podia ver-se o padrão com as cinco quinas no lugar onde tinha começado o Posto do Aruângua, em frente ao Governo Civil. Um pouco antes daquele padrão, em tempos que se perdem na memória, tinha sido erguida uma muralha alta - para que o mar não irrompesse pela cidade - desde as traseiras da Câmara Municipal, perto da Companhia Colonial de Navegação representante dos navios Império e Pátria, passando também atrás do Standard Bank – que se situava no Largo onde estavam o Banco Nacional Ultramarino e o Barclays Bank.

A muralha, que protegia a cidade, passava pela parte detrás da Livraria Nacional e do prédio enorme onde estava a Saratoga e a Companhia de Seguros Mundial. Continuando, passava nas traseiras do Hotel Savoy e da Simel, cujo frontal ficava no Largo Camões, ali perto do cinema Palácio e da prestigiada velha livraria Salema & Carvalho. Continuava, protegendo as traseiras do escritório do arquiteto Ivo, da firma Pendray & Sousa e da Companhia Nacional de Navegação representante dos paquetes Infante D. Henrique e Príncipe Perfeito. A enorme e forte muralha passava perto da firma Vilela da Mota e de quase todos os representantes de empresas de Navegação como a Cory Mann George, Beira Trading, East African Shephard, Allen Wack, Manica Trading, acabando no Largo da Ponte Metálica - ponte linda para a época – onde carros e pessoas atravessavam para a outra margem. Uma vez passada a ponte, ficava à nossa frente a rotunda, do seu lado direito o Moulin Rouge - clube noturno – e ainda na rua à direita um quartel militar, em frente os escritórios da Trans-Zambézia Railway. À esquerda a nova e majestosa estação do Caminho-de-ferro.

Quantas vezes, aquela enorme e forte muralha, teria sido confidente de promessas de namorados, quando eles andavam pelos jardins do Beira Terrace, onde havia um restaurante do mesmo nome! E quantas gerações ali se divertiram no carrocel e em outras festividades! Era este o ponto de encontro de muitas famílias beirenses no seu passeio domingueiro.

Ali, na muralha, batiam as ondas, parecendo zangadas, investindo furiosas contra aquela, sem ninguém saber o porquê da sua zanga. Querendo mostrar a sua imponência, as ondas subiam num frenesi de espuma branquinha, a uma altura que transbordava e apanhava alguns desprevenidos. Quantos carros foram salpicados pelas suas águas, como se de uma cerimónia batismal se tratasse! Como tudo tem um fim, as ondas, cansadas, começavam a amainar, até acabarem em quietude, como que a admirar as pessoas! Talvez curiosas, principalmente quando por ali andavam crianças, acompanhadas de seus pais!

Tentámos brincar com o pequenito que, agarrado à mão do pai, não despegava o olhito da rebentação das ondas, mas ele não nos ligou, tão preocupado parecia estar:

- Não tenhas medo, filho, as ondas nunca saltarão cá para fora. Mesmo que as águas atirem para cá uns espirros ao baterem na muralha, não nos farão mal, não temos de fugir, Fernandinho.

- Mas porque fazem tanto barulho, pai?

- Estão zangadas.

- Estão zangadas com quem, pai?

- Estão zangadas... Zangadas com o mar, filho.

- Porquê pai?

- Porque, porque, porque é assim mesmo, elas querem ter autonomia e o mar quer mandar nelas – respondeu-lhe o pai, com certeza sem saber o que mais dizer. Foi o que lhe tinha vindo à cabeça. As crianças fazem cada pergunta!...

- O que é autonomia, pai?

- É... É...É isso, filho.

- Isso quê, pai?

- Autonomia é liberdade. Elas querem ter liberdade.

- E têm razão, não têm pai? Toda a gente precisa de liberdade. Até as ondas, não é, pai?

A cidade da Beira era encantadora, pacata, muito bonita, moderna, estava em franco desenvolvimento, com cafés-esplanadas, boas lojas de comércio e tinha seis casas de cinema: o Rex, o Olympia, o Palacio, o Novocine, o S. Jorge e o Nacional, sendo os três últimos mais modernos e de enorme beleza arquitetónica. Um dos colegas convenceu-nos a ver, no Nacional, um filme que estava proibido em Portugal e lá fomos a discutir como era possível ser proibido em Portugal e não o ser em Moçambique? Mas ainda bem.

No dia seguinte, fomos visitar o cinema S. Jorge, que nos tinha sido recomendado pela beleza dos seus azulejos na fachada representando S. Jorge. Estreava-se ali uma revista com atores amadores locais e eu desejava ver, para comparar com o teatro de revista de Portugal, e, também, para conhecer o edifício do cinema por dentro. Tinham-nos dito que era imponente. Mas os colegas começaram a espicaçar-me:

- Ó Zé, para quem vem de Lisboa onde há tantas casas de espetáculo, onde se exibem belas peças de teatro e de revista, com atores profissionais, vir aqui e querer ver uma revista de amadores com um nome destes “Favas Contadas”, é perder tempo.

A verdade é que acabei por os convencer e saímos satisfeitos, dando o tempo e o dinheiro por bem empregues. Bem ensaiada, bom desempenho, bons números, bom corpo de baile, bons cantores. Lembro-me que a revista foi ensaiada por Silvestre Cortez que também entrava como artista e a meu ver, se estivesse em Lisboa, poderia competir com qualquer dos nossos melhores atores. Lembro-me do nome de Caçador de Melo porque por graça lhe chamámos “caçador de melros” que desempenhou o seu papel com mestria. Fixámos o nome de Azevedo, dizendo ao nosso colega Miguel que, pelo sobrenome, era primo dele, só que aquele era muito, muito mais gordo. O nosso colega Inácio, para nós, passou – pelo seu sobrenome - a ser primo da professora do corpo de baile, Maria Tavares.

Todos os artistas receberam aplausos merecidos, mas nestas coisas não é fácil fixarem-se todos os nomes. Recordo-me mais dos nomes dos cantores Maria do Céu Esteves, Pinharanda Nunes, este, faces pintadas de preto com luvas brancas, imitava muito bem o artista lituano-americano Al Jolson. Cristina Claro, José Luís Caetano e Arlindo Silva, boas vozes de fadistas, Fernanda Ramos, a cantar “Madame Rã”, e António Cortez. Este, além de fazer papel de engraxador preto que nos alegrou pelo sotaque “pretoguês”, encantou a assistência com fados-canção de Rui de Mascarenhas: “Às dez” e “Maria Helena”, de Francisco José: ”Olhos Castanhos” e de Tony de Matos “Cartas de Amor”.

À tardinha, fomos até ao Quartel mudar de roupa para podermos entrar e dançar na boîte do Grande Hotel. Tivemos a sorte de visitar o hotel por dentro, graças à habilidade do Inácio em conquistar a menina da recepção. O Grande Hotel, monumento imponente de rara beleza arquitetónica, com os seus jardins circundantes e a sua enorme piscina, encantou-nos, e dali foi um pulinho até ao restaurante Leão d’Ouro para uma refeição antes de regressarmos ao Grande Hotel, para dançarmos na sua enorme pista de baile, ao som de uma maravilhosa orquestra cujo pianista era o senhor Albano Silveira. Lá estava a menina da recepção, toda embonecada, com duas amigas igualmente bem vestidas para o baile, à nossa espera. Olhámos uns para os outros com enorme satisfação. Os meus olhos nem queriam acreditar. Mas o nosso enlevo não durou muito. Depois das apresentações da praxe, uma das meninas apresentou-nos aos seus pais que estavam numa mesa próximo da nossa! Esta noite de dar ao pé, teve o seu fim, como têm fim todas as coisas boas. Despedimo-nos felizes com a sã camaradagem e boa disposição contagiante.

No outro dia, visitámos o extenso e belíssimo jardim camarário perto do aeroporto Gago Coutinho. Que grande e belo aeroporto! Mas o jardim encantou-nos, com os seus lagos atravessados por pontezinhas de cana, outras de madeira, com lindos peixinhos e passarinhos nos ramos de árvores verdadeiras e bastante grandes, com rede à volta a fazer de gaiola. Deviam ser assim todas as gaiolas, dando liberdade aos pássaros de saltarem de ramo em ramo, quase em liberdade. Ali perto eram os campos de ténis e de tiro aos pratos.

Conforme as referências que nos deram os colegas do quartel, as praias eram uns pontos turísticos. Obrigatório era visitá-las a todas, por terem belezas diferentes.

Da simplicidade da Praia dos Pinheiros, da maravilhosa praia do Clube Náutico onde havia regatas, da grande praia do Macuti com o casco de um grande barco encalhado - há tantos anos que se perdem no tempo - à praia do Estoril, onde os meus colegas tropas do quartel de Matacuane e os do Maquinino iam tentar desenferrujar o seu inglês com as moças estrangeiras “as bifas” que para ali vinham passar férias. Ainda a praia do Inhangau onde os meus colegas que gostavam de pescar iam sempre que podiam, e a praia do Savane, linda, mais longe e por isso pouco frequentada, onde a rapaziada se juntava nos dias de folga, procurava os sítios mais recônditos para nadar como vieram ao mundo, e, na hora do almoço, abria os seus farnéis na mata densa, do mesmo nome, mata quase virgem, que dava uma frescura só comparada às matas do Buçaco em Portugal.

Mas a Beira era a Beira, era uma cidade, e eu tinha sido colocado numa pequena localidade, uma pequena vilória de nome Vila Pery, nome derivado de Pery de Linde, e para lá segui num comboio que parou nas estações do Dondo, Cafumpe, Vila Machado, Amatongas, em Gondóla, na tal Gondóla que deu tanta confusão quando perguntávamos pelas gôndolas que nunca existiram no Chiveve – apenas na nossa imaginação - e, por fim, Vila Pery, onde eu ia apear-me.

Sabia que Vila Pery se situava num planalto, o Planalto do Chimoio, que tinha um clima estupendo, fresco no Inverno e não muito quente no Verão. Aquilo que nós chamamos de clima ameno. Que pena não ter praia! - disse para comigo. Já estava com saudades da cidade da Beira e ainda nem tinha chegado ao destino! Será que teria ficado encantado por ter bebido a água do Chiveve?

Esperava-me um carro do Quartel. A primeira impressão da vila foi de admiração, que fui confirmando à medida que a ia conhecendo melhor. Não era grande é certo, mas era diferente de todas as vilas de Portugal, pela modernidade da sua arquitetura. E, quanto a macacos a saltarem nas árvores, de certeza que os haveria naqueles matos que rodeavam a vila.

Vivendas de um ou dois pisos, com jardinzinhos. Ruas larguíssimas que não ficavam atrás das mais largas avenidas de Portugal. Vim a saber que os enormes jacarandás tinham vindo propositadamente do Brasil a pedido de um Beirense, quando em Vila Pery exerceu funções administrativas, o Sr. Oliveira da Silva, mais tarde Presidente da Associação Comercial da Beira. As suas flores lilás clarinho, quando caíam iam cobrindo os largos passeios com as suas belíssimas flores. Às vezes, com o vento, voavam qual bailarinas em pontas de pés e num rodopio musical atapetavam também o alcatrão da rua, que ficava alcatifado de lilás e, quando as pisávamos, faziam um som estrepitoso como se a vila estivesse em festa. Parecia um cenário de um belo filme, mas lembrei-me que são os artistas que fazem belos cenários a copiar a natureza mágica.

Recordei-me que em miúdo quando fui pela primeira vez a Lisboa, fiquei deslumbrado com as lojas ao longo das avenidas, com as luzes ao escurecer, mas não achei graça às ruas. Perguntei à minha mãe porque as tinham pintado de preto. Quando ela me respondeu que era alcatrão e que o “alcatrão era preto”, respondi-lhe que as ruas de Carregal do Sal, nossa terra, eram mais bonitas porque eram “forradas” com pedras de duas cores, bem clarinhas, que eram lavadas pela chuva e brilhavam quando lhes batia o sol.

É claro que pela resposta fui considerado quase um menino-prodígio. A história foi contada e recontada, à família, aos amigos dos meus pais, às criadas da nossa casa que por simpatia, a transmitiram a algumas pessoas de Travanca de S. Tomé e de Alvarelhos que vinham trabalhar no Solar de Cabriz ou na nossa lavoura. Estes, por sua vez, sentiram-se na obrigação de a transmitir a outras aldeias. Até agora nunca me preocupei em contar isto aos meus filhos ou netos, quando os tiver, porque com tanta gente conhecedora desta gracinha, de certeza que eles virão a tomar conhecimento. Será que nessa altura ainda terá alguma graça? Não será que a bem do progresso, as ruas de Carregal do Sal não serão também alcatroadas, “de alcatrão preto”, dentro de poucos anos?

Passaram-se alguns anos após o meu deslumbramento pelas luzes de Lisboa e o meu decepcionante olhar ao chão das suas ruas. Habituado agora a que as ruas das cidades fossem, no geral, alcatroadas, não me admirei que as ruas de Vila Pery fossem de “alcatrão preto”, mas as flores dos enormes jacarandás ao cair nas ruas suavizavam a cor do chão, e os jardins das vivendazinhas amenizavam a paisagem envolvente.

Ah, que se eu fosse dono do Mundo, as ruas seriam pintadas de cores garridas, às riscas, aos quadrados, às pintarolas! Pelo menos se um dia inventar histórias para os meus filhos e netos, as ruas serão assim.

Com a minha profissão de médico terei tempo para inventar histórias para contar aos meus filhos? Talvez não tenha de me preocupar muito com isso, tive um avô que fez isso para mim, penso que todos os avós fazem o mesmo.

Será que o meu pai terá alguma paciência para saber lidar com os netos? Mesmo contando que meu pai cumpra a sua obrigação afectiva com os meus filhos, terei de me preparar para inventar histórias para os meus netos, parece ser assim a teoria da nossa sociedade neste ano bendito de 1964: os pais dão o pão e a educação, os avós dão amor. Não, disse para comigo, um pouco irritado, ao lembrar-me da rigidez com que fui criado pelo meu pai. Ambos, pai e mãe, terão de dar educação e amor. Não pode o pai ter a tarefa de educar, nem a missão de amor é uma tarefa exclusiva da mãe. E o meu coração não pode deixar de cantar uma canção de amor: Obrigado Mãe pela sua generosidade, sinto muitas saudades suas.

Disseram-me os colegas do Quartel que, em Vila Pery toda a gente ia ao futebol. Quando mo disseram pensei que me estivessem a gozar - brincadeiras de tropas - mais uma vez. Convenci-me, quando me deram a explicação que era um ritual principalmente para quem tinha filhas casadoiras. Uma forma de as mostrarem para que arranjassem casamento. E muitos se tinham feito, porque ali havia empresas grandes, que tinham contratado jovens engenheiros, desenhadores, arquitetos, economistas e pessoal para os quadros superiores das empresas, Sociedade Hidroeléctrica do Revuè, Soalpo (Sociedade Algodoeira de Portugal), onde as noivas iam comprar peças de tecido para o seu enxoval de noivado, as Brigadas de Fomento e Povoamento que tinham por missão fixar colonos em grandes terrenos, que produziam tabaco e chá.

O campo de futebol era distante da sede, por isso, no fim do jogo os carros dirigiam-se para a sede, tendo que atravessar a estrada nacional que ia até à fronteira, esperando do lado da vila uns pelos outros em fila, como se fosse um acompanhamento aos noivos depois da saída da Igreja. Levou-me a pensar, se não seria um ensaio prévio, só que aqui não se sabia qual era o carro dos noivos porque não havia enfeites, nem lhes atiravam arroz ou pétalas de flores.

Depois do estacionamento em frente ou próximo da sede do clube, as mães e filhas casadoiras saíam dos carros pavoneando os seus fatos domingueiros, dirigindo-se para uma sala- biblioteca onde ficavam a cavaquear. As mães, dos mais pequenitos, preocupavam-se para que não corressem: podiam tropeçar. E para que tivessem cuidado com os carros: “dá a mão à mãe Ruizinho”, chamava o Pedro Bastos e a Ivone Shirley, ao mesmo tempo. “Tochan, cuidado não atravesses à frente dos carros”, dizia a Ninete. O Marques ficava muito sério a olhar para o filho, a impor respeito; “Ó Geninha, despacha-te filha”, diziam a Maria Augusta e o Ricardo, mas vendo que ela estava com a Lito da Ninete, já sabiam que iam ter uma tarde sossegada, porque as miúdas entendiam-se bem.

Havia uma sala enorme, polivalente, tanto servia para sala de cinema como para os artistas-amadores da terra levarem à cena, as suas peças de teatro. Algumas vezes havia bailarico, com o conjunto “Oliveira Muge” prata da casa, ou com “Os Rebeldes” da Beira, que estavam na berra, ambos de muita categoria.

Alguns cavalheiros dirigiam-se ao bar onde discutiam o jogo de futebol, outros jogavam setas num canto, outros sentavam-se a jogar a canasta, o rami ou a sueca.

O bridge era jogado mais durante a semana, à noite, pelos senhores da terra, o administrador, o Saavedra (chefe da Junta de Comércio Externo), o Chefe dos Correios, o Luciano Pereira (Presidente da Câmara), o Professor Morgado, o Gerente do Banco, o Froes, três ou quatro homens mais jovens, convidados daqueles como: o Chico Torres, o Leonardo, que também era um entusiasta do teatro como ensaiador e actor amador e o famoso caçador Luís Santos. Um primo do Luís, o João Carvalho das Neves que, era na altura o campeão de Moçambique de tiro aos pratos, aparecia às vezes por acaso, dizia, como se não se soubesse que andava a arrastar a asa à Manuela Froes.

Faziam parte deste grupo de bridge os quatro ou cinco médicos da terra, uns do Hospital, outros com clínica particular, os agrónomos das Brigadas de Fomento do Rovué, do Zonué, do Sussundenga como: o Nelson Campos, o Niza Ribeiro, o António Pedro, meia dúzia de engenheiros que trabalhavam na Barragem de Cabora-Bassa, ou na Barragem da Chicamba, mas todos estes, como eu, só apareciam nos seus dias de folga, porque residiam a uns quantos quilómetros de distância. Algumas vezes entrava no grupo um ou outro comerciante abastado e, um ou outro farmeiro com bons rendimentos. Era o que se considerava a elite masculina daqueles lugares.

Sempre fui fraco jogador e depressa me cansava. Para não me enfastiar, às vezes, ia até à Pastelaria Planalto. Mas depois de ir lá três ou quatro vezes, é altura de procurar outro lugar. Para onde ir?

Lembrei-me de um parque bastante grande, cheio de eucaliptos, ao lado da estrada larga por onde tinha de passar sempre que ia à Vila ou vinha de regresso ao Quartel. Numa próxima folga, haveria de visitar vagarosamente aquele parque. Tinham-me dito que do outro lado era a Igreja da Vila, em honra de Nª. Sª. da Conceição e que, era hábito as moças à saída da missa de domingo se sentarem por ali nos bancos, a conversarem umas com as outras, tentando não passar despercebidas quando os rapazes se faziam encontrados.

Naquela tarde de folga, tinha intenção de ir até ao Parque dos Eucaliptos, mas queria ir primeiro ao fotógrafo, onde tinha mandado revelar um rolo fotográfico para pôr na carta, para os meus pais, duas fotos minhas, fardado, ao lado de militares indígenas. Eram as primeiras fotografias tiradas no meu novo Quartel africano. Depois iria aos correios pôr a carta.

Tínhamos autorização para pedir ao sargento quando fosse de carro fazer as compras para a messe, que nos fizesse pequenos recados, como: ir aos correios, comprar lâminas para a barba numa mercearia, ou ir à Farmácia comprar uns comprimidos para as dores de cabeça ou para a irritação da garganta.

Eu ainda não lhe tinha pedido que me fizesse estes favores. Talvez não fosse só por ele sair de manhã cedo, poderia entregar-lhe o pedido de véspera, mas agradava-me fazer estas pequenas compras na minha tarde de folga semanal. Embora o Quartel ainda estivesse um pouco distante da Vila, gostava de andar a pé gozando a minha liberdade, que tanto prezava.

De regresso ao Quartel, entrei no Parque. Fui aspirando o ar puro, onde o sol espreitava por entre os eucaliptos. Apeteceu-me ser pequeno outra vez, para andar naqueles baloiços coloridos, mas àquela hora, talvez por já não ser muito cedo, não havia por ali crianças a brincar. Reparei nos bancos, os tais bancos onde as moças se sentavam à saída da missa dos domingos e, os rapazes, que possivelmente iam à missa para as ver, ali vinham conversar com elas, como me tinham dito. Uma característica das terras pequenas.

Que passeio tão agradável, valeu a pena ter vindo até aqui, que pena serem horas de regressar ao Quartel, disse para mim próprio.

De repente, reparei que estava sentada ao canto dum banco meio encoberto por uns hibiscus, uma criança. Era uma menina. Uma gola branca sobressaía num vestido escuro e os cabelos compridos, loiros, caíam-lhe por cima dos ombros. Mesmo de alguma distância notei que tinha na mão um lenço e limpava os olhos. Não era preciso ser adivinho para se notar que estava a chorar.

Fui-me aproximando devagar e quando cheguei mais perto, pigarreei. Pareceu não dar por mim. Continuei a andar lentamente, a pensar no que estaria ali a fazer uma criança a chorar e, só quando estava a escassos metros do banco onde se encontrava, reparei que tinha umas feições lindas, parecia uma carinha de santa, daquelas esculturas que se veem no altar. Pigarreei novamente e fiz algum barulho com os pés, ao aproximar-me. Levantou os olhos parecendo assustada. Só nessa altura vi que tinha uns olhos azuis-claros, que pareciam porcelana com vida. Lindos!

Pareceu-me que a miúda tinha crescido de repente. Não, não era uma criança como eu tinha imaginado, mas uma jovem lindíssima! Limpou disfarçadamente os olhos e olhou para mim, tentando pôr à pressa na malinha branca que tinha na mão, algumas fotos que tinha no regaço.

Ia para lhe dizer uma graçola para a arreliar, do género: “não fique à espera do maroto da fotografia, a esta hora já tem outra, posso substituí-lo”, mas ao olhar para a cara dela senti que era uma moça... diferente, das que não dão conversa a um rapaz desconhecido. Seria mais acertado dizer-lhe qualquer coisa que não a irritasse e que fosse uma pergunta normal, a que ela tivesse de responder. E a pergunta saiu, mais facilmente do que esperava:

- Está à espera das suas amigas? Passaram agora por mim, quando eu vinha para aqui. Será que se desencontraram? "

Esta é a página 33. O romance tem 400 páginas. Letra tipo 12.